Resumen:

El objetivo de este artículo es presentar y reflexionar algunas alternativas metodológicas de la antropología para estudiar la violencia criminal, específicamente en contextos donde la seguridad del etnógrafo y de otras personas puede estar en peligro. El artículo se basa en un estudio sobre memorias de la violencia criminal en San Fernando: un municipio de la frontera noreste de México, cerca de Estados Unidos, donde en el 2010 fueron masacrados 72 migrantes y en el 2011 se encontraron fosas clandestinas. Específicamente se exponen tres alternativas metodológicas que fueron implementadas: 1) la antropología entre familia, 2) las lecturas del paisaje y 3) la etnografía digital. Entre los resultados se encontró que estas alternativas metodológicas son útiles para captar la violencia criminal en temporalidades y regiones específicas y minimizan el riesgo durante el trabajo de campo en una zona fronteriza. Se concluye que metodologías como las usadas tienen utilidad académica y de inteligencia, pero también se necesita repensar su conceptualización y otras técnicas de análisis de la violencia criminal.

Palabras clave:

metodología; violencia; crimen; frontera; antropología

Abstract:

The objective of this article is to present and reflect on some anthropological methodological alternatives to study criminal violence, specifically in contexts where the safety of the ethnographer and others may be in danger. The article is based on a study on memories of criminal violence in San Fernando: a municipality on the northeastern border of Mexico, near the United States, where in 2010 72 migrants were massacred and in 2011 clandestine graves were found. Specifically, three methodological alternatives that were implemented are exposed: 1) anthropology among families, 2) landscape readings and 3) digital ethnography. Among the results, it was found that these methodological alternatives are useful to capture criminal violence in specific temporalities and regions and minimize the risk during fieldwork in a border area. It is concluded that methodologies such as those used have academic and intelligence utility, but it is also necessary to rethink their conceptualization and other analysis techniques of criminal violence.

Keywords:

methodology; violence; crime; border; anthropology

Introducción

A fines de los años noventa, Nordstrom y Robben (1996) editaron un libro por demás emblemático para la antropología de la violencia. Un conjunto de ensayos escritos por antropólogas y antropólogos destacaron el trauma de la violencia vivida durante el trabajo de campo, pero también combinaron puntos de vista teóricos, etnográficos y metodológicos para desentrañar los procesos que definen la vida en lugares peligrosos, no sólo para las víctimas, sino también para victimarios, civiles, profesionistas, empleados y, por su puesto, para los analistas sociales.

Los ensayos tuvieron como propósito dar voz a todos los afectados por la violencia, incluidas ellas y ellos como antropólogos, pero en especial, mostraron las contradicciones de las vidas perturbadas por la violencia. Más aún, los ensayos problematizaron la conceptualización de la violencia como sinónimo de muerte o guerra, planteando que más bien debía considerarse como una dimensión de la vida. Desde este enfoque, la antropología, y más específicamente el trabajo de campo, enfrenta un desafío personal y epistemológico al ejercerse en contextos de violencia.

No es la primera vez que se hace énfasis en este desafío antropológico. Tampoco la única ocasión que algunos antropólogos o antropólogas se enfrentan a peligros al realizar trabajo de campo en contextos de violencia. En la región latinoamericana, no está por demás recordar a Acuña Delgado (2015), quien fue víctima de un asalto y secuestro exprés en Venezuela; a Martínez D’aubuisson (2015), quien vivió situaciones de riesgo al interactuar con la Mara en El Salvador; los casos de Romero Plana y Martínez Santamaría (2021), quienes vivieron violencia sexual durante el trabajo de campo en Perú; entre muchas y muchos más.

En México, el desafío -y preocupación- tampoco es nuevo: desde hace algunos años se ha propuesto buscar estrategias colectivas de investigación debido a la violencia que impera en el país (Hernández Castillo, 2017). Por otro lado, también se ha planteado repensar el trabajo de campo y, en especial, la producción de “etnografías acerca de la violencia y las etnografías en tiempos de violencia (Rosemberg, 2019, p. 162). Sin embargo, a mí me parece que también es necesario conocer experiencias personales de quehacer antropológico sobre la violencia en lugares donde la violencia criminal ha dejado una marca histórica, aún se recuerda y se vive.

Por lo anterior, mi objetivo en este artículo es compartir algunas alternativas metodológicas de la antropología en contextos donde la violencia criminal está latente. Me baso en mi experiencia como antropólogo interesado en el estudio del asesinato o desaparición de personas migrantes. En concreto, retomo algunas lecciones que aprendí al querer abordar dicho tema en San Fernando, Tamaulipas: un municipio al noreste de México, que en el año 2010 se hizo visible en la geografía nacional e internacional por la masacre de 72 personas migrantes de Centro y Sudamérica (Aranda, 2010).

Desafortunadamente la masacre de los 72 migrantes no fue el único caso de violencia extrema en San Fernando: posteriormente hubo otros. Algunos analistas (Aguayo, 2016; Varela Huerta, 2017) realizaron estudios sobre la violencia criminal en San Fernando, centrándose en las víctimas o en los victimarios, pero contados pusieron la mirada en los pobladores (Durin, 2018) quienes, a pesar de tales atrocidades, aún viven ahí. Por ello, diseñé un proyecto cuyo objetivo fue explorar cómo la gente rememoraba diferentes acontecimientos de violencia criminal: este último término definido como despliegues de agresión por parte de organizaciones delictivas, ya sea entre sí, contra fuerzas militares o la ciudadanía (Pereyra, 2012, p. 249), o bien como despliegues de agresión perpetrados por agentes del Estado (Cruz, 2010, p. 80).

El problema fue que mucha gente no quiso hablar conmigo, por lo que tuve que pensar en otras opciones metodológicas para el proyecto. En este artículo comparto mi experiencia. Está dividido en cinco apartados. En el primero doy un panorama general de San Fernando, específicamente de las dinámicas de violencia criminal que han tenido lugar y cómo en ese contexto fue que emprendí mi proyecto. Del apartado dos al cuatro, muestro cómo la antropología entre familia, la lectura del paisaje y la etnografía digital, me fueron útiles para profundizar en mi objeto de estudio sin exponerme a riesgos o peligros. Finalmente, en el quinto apartado reitero la utilidad de estas metodologías y la necesidad de debatir en torno a la producción etnográfica en contextos de violencia.

Desarrollo: Lugar de un proyecto

Desde el año 2006, la violencia en México aumentó debido a la guerra que el entonces presidente, Felipe Calderón, declaró contra los cárteles de la droga (Rosen y Zepeda Martínez, 2015). En el estado de Tamaulipas se intensificaron las luchas entre grupos delictivos, el Ejército Mexicano y la Policía Federal. Además, aumentó el número de personas desaparecidas. Al pasar los años la violencia continuó a pesar de los cambios políticos. Persistió la violación de los derechos humanos y el secuestro de migrantes, en especial en la frontera entre Tamaulipas y Texas. Esto se debe a que en el noreste mexicano hubo una formación histórica de "poder depredador" que articuló el tráfico ilícito y el tráfico de personas con actores gubernamentales (Flores Pérez, 2018).

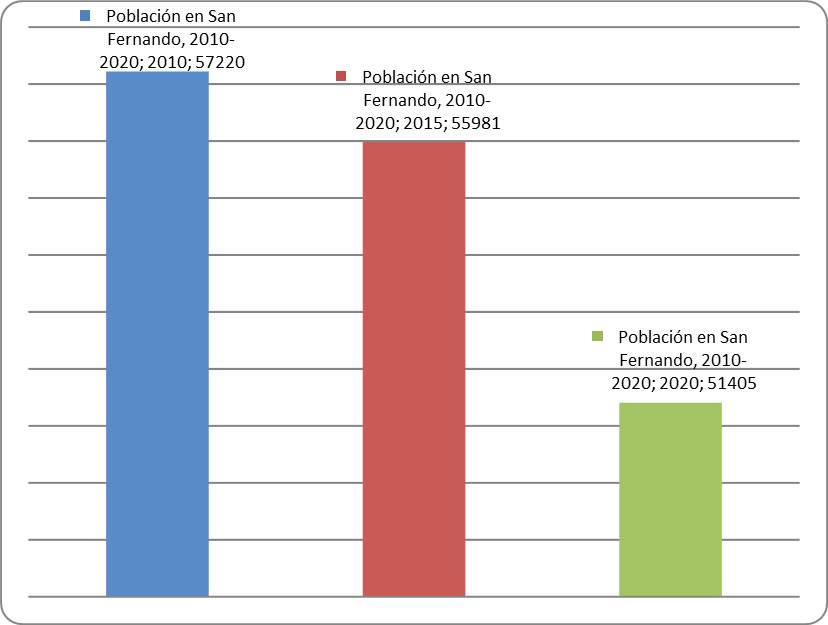

El caso paradigmático de lo anterior sucedió en San Fernando: un municipio del estado de Tamaulipas, situado a tan sólo 87.1 millas de la frontera con Estados Unidos. Es un municipio territorialmente grande (6.091 km²), conformado por una cabecera municipal y múltiples localidades rurales; pero demográficamente pequeño, de menos de 60,000 habitantes. No obstante, como se observa en el siguiente gráfico, entre los años 2010 y 2020 la población en el municipio decreció un -10.2% Sin duda, el decremento poblacional se relaciona con la violencia e inseguridad que se ha vivido en la región. Ver Figura 1.

En agosto de 2010, una persona migrante de Ecuador, pidió ayuda en un retén de la Armada de México que estaba cerca de la cabecera municipal de San Fernando. Notificó que él y otros habían sido secuestrados en un rancho. La Armada encontró 72 cuerpos de migrantes en una bodega. El gobierno mexicano informó que los cuerpos eran de 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sudamérica (y una persona de la India de quien nunca se habló), quienes fueron secuestrados por un grupo delictivo conocido como Los Zetas, y posteriormente asesinados a balazos por la espalda y en la cabeza.

Una hipótesis fue que los migrantes fueron secuestrados por Los Zetas al pasar por San Fernando, exigieron un rescate a sus familias, pero el dinero no les fue entregado. Otra hipótesis fue que los migrantes se negaron a formar parte del grupo delictivo (Aranda, 2010). Incluso hay una tercera hipótesis: Los Zetas sospechaban que los migrantes reforzarían las filas del Cártel del Golfo y su poderío en la frontera de Tamaulipas. Esto no sorprende, pues a inicios del 2010 hubo una ruptura entre Los Zetas y el Cártel del Golfo debido al secuestro y asesinato de un zeta (Garduño, 2017).

Los Zetas se retiraron a municipios como San Fernando, reclutando a jóvenes, secuestrando, extorsionando y asesinando a agricultores, ganaderos o migrantes en tránsito. La idea era reunir recursos humanos y financieros para enfrentar al Cartel del Golfo, y al menos en San Fernando, encontraron una base desde la cual reclutar y operar. Controlaron este municipio y otros de la región a través de células criminales, pues eran estratégicos para el narcotráfico y el tráfico de personas, ya que San Fernando es un territorio clave para llegar a la frontera México-Estados Unidos, pero también es fértil en hidrocarburos, ganadería y cultivo de sorgo, además de ser una región pesquera por colindar con el Golfo de México.

La masacre de los 72 migrantes en San Fernando colocó a este municipio y al estado de Tamaulipas en el escenario internacional como una región de extrema violencia que posteriormente aumentó. En abril de 2011 los cuerpos de 193 personas fueron encontrados en fosas clandestinas (Espino, 2021), aunque para algunos colectivos de familiares de desaparecidos, la cifra de cuerpos y fosas era mucho mayor (Heraldo de México, 2019). En 2014 se hicieron públicos los secuestros a pasajeros de autobuses, supuestamente para forzarlos a trabajar como sicarios (Martínez Ahrens, 2014). En 2017 un grupo de hombres armados asesinó a Miriam Rodríguez, representante del Colectivo de Desaparecidos en San Fernando, quien inició el grupo en respuesta al secuestro y asesinato de su hija en el año 2012 (Juárez, 2017).

A pesar de este escenario de peligro, a mediados de 2019 fui a San Fernando. Lo hice porque ahí viven algunos familiares y porque yo viví ahí durante los años noventa. Viajé por la carretera federal 101, también conocida como “carretera de la muerte” (Torres, 2011). Al llegar, mis familiares me reclamaron por no visitarlos después de muchos años. Yo argumenté que tenía miedo debido a la violencia. Uno de mis primos expresó: “¡No pasa nada!”. Pero sí pasaba. Él lo dijo sonriendo, en un tono de falsa valentía, pero de fondo sabía que el miedo por la violencia era compartido por mucha gente.

Después de saludarlos y preguntarles cómo estaban, el tema de la violencia salió a relucir una y otra vez en forma de recuerdos, de narrativas, pero con una mezcla de miedo y coraje, de sensacionalismo y sigilo, de frustración y esperanza. En ese momento surgió mi interés en hacer un estudio que sirviera como una in memoriam de los 72 migrantes asesinados en el 2010, pues en unos meses se cumpliría una década de aquel asesinato múltiple. Mi interés era más humanista que académico. La idea era recopilar memorias de la gente que vivía en San Fernando sobre aquel acontecimiento u otros que hubieran marcado sus experiencias.

Me di a la tarea de elaborar un proyecto en forma. Definí una estrategia metodológica basada inicialmente en un abanico de informantes clave. Volví a San Fernando al pasar unas semanas, pero la gente no quería hablar conmigo a pesar de garantizar el anonimato, la confidencialidad, incluso a pesar de mostrar una carta de presentación y mi credencial de trabajo. Descubrí que no podía entrevistar a quien sea, en cualquier lugar, sobre el tema de la violencia, so pena de exponer la seguridad personal y ajena. Regresé con mi familia y les platiqué sobre mi fracaso. Mi familia dijo que se debía a que la gente aún tenía miedo porque la violencia… y me hablaron del tema nuevamente con detalles pormenorizados.

Durante ese tiempo, por ejemplo, cuando uno de mis primos manejaba un camión, a la salida de San Fernando fue abordado por dos jóvenes fuertemente armados y despojado de su dinero e identificaciones. Recién había desaparecido una persona y los pasajeros de un autobús fueron secuestrados por gente armada (El Sol de México, 2019). Y era sabido que algunos productos como los cigarros, la cerveza y los embutidos, solamente se importaban por los delincuentes y se vendían en establecimientos que ellos autorizaban. La violencia criminal era evidente como política de terror, pero también como política económica. A pesar de, decidí continuar con mi proyecto.

Antropología entre familia

Libros clásicos como el de Nordstrom y Robben (1996) sin duda me dieron algunas pistas para trabajar en San Fernando, pero abrevé más de las experiencias de antropólogas y antropólogos latinoamericanos que vivieron la violencia durante el trabajo de campo. Aunque San Fernando ha sido contexto de violencia, debo reconocer que yo no la he vivido de forma directa, pero la gente sí y por eso tenían miedo de hablar del tema con un extraño. Después de revisar otras experiencias antropológicas, encontré una propuesta sobre hacer “antropología entre familia”, elaborada por Guerra (2011): un etnógrafo que estudió el tráfico de drogas y la violencia en la frontera México-Texas.

Guerra (2011, pp. 208-228) plantea que la antropología entre familia consiste en echar mano de relaciones de vida como fuentes de información para conducir investigaciones sobre temas sensibles, específicamente hablar y entrevistar a familiares, parientes o amigos cercanos a la familia con la meta de escribir una historia enmarcada en procesos más amplios. El autor, además, enfatiza que la esencia de la antropología entre familia es la práctica etnográfica, pero usada de forma reflexiva y autocrítica.

Hacer antropología entre familia en San Fernando, entonces, fue una de mis alternativas menos riesgosas, comparada con recurrir a un método tradicional consistente en hablar con gente desconocida. Mis visitas a mediados de 2019 sirvieron como incursión etnográfica preliminar. Aunque suene a “extractivismo académico”, aproveché que mi familia hablaba sobre la violencia vivida por ellos o por otros; de forma discreta les pregunté sobre sucesos específicos. Sin embargo, fue al iniciar el año 2020, previo a la pandemia por Covid-19, cuando comencé el trabajo de campo en forma, realizando varias visitas durante el transcurso de dos meses.

Mi punto de arranque fue echar mano de mi relación de vida con Eréndira [seudónimo], una tía que reside en San Fernando desde los años 80´s, quien es el nodo de la familia y ha tejido una red de amistad en la cabecera municipal. Con ella conversé sobre mi profesión y mi trabajo, pero, sobre todo, le hablé de mi interés en conocer lo que recordaba sobre la masacre de los 72 migrantes en 2010, o bien de otros acontecimientos de violencia. Eréndira compartió sus experiencias y recuerdos conmigo. También fue a través de ella que logré conversar con otros familiares, así como con amigos cercanos a la familia, todos mayores de edad y residentes de antaño en el municipio.

Al final logré tejer una red importante de familiares y amigos de familiares, quienes, desde un presente etnográfico, comenzaron a reconstruir un pasado de violencia criminal que hasta la fecha se reproduce y es significado a través de los sentidos y las emociones. Las conversaciones que entablé con la gente fueron totalmente íntimas y flexibles. Se realizaron en sus domicilios o donde se sintieran cómodos. No usé ningún guión de entrevista para no forzar las conversaciones, aunque sí utilicé peguntas clave para hablar de eventos o situaciones traumáticas. Al final, fueron ellas y ellos quienes marcaron la pauta y yo me limité a tomar notas en libreta y, a veces, con su permiso, a grabar.

En síntesis, como señala Guerra (2011), la antropología entre familia es un método apropiado para incursionar en lugares y temas sensibles. Al menos a mí me fue útil. Enseguida compartiré parte de los hallazgos que hice al usarlo. En específico se trata de lo que denominé memorias emocionales de la violencia, porque los recuerdos sobre la violencia se articulaban con narrativas en torno al miedo y a la ira. Las memorias emocionales de la violencia, como las definí en otro espacio, conformaban “un proceso de reconstrucción de un pasado, evocado por sensaciones y sentimientos colectivos” que remitían a eventos o situaciones traumáticas, como los hechos criminales (Hernández Hernández, 2021, pp. 112-113).

Las memorias emocionales que resaltaban el miedo, por ejemplo, remitían a los recuerdos de mi familia y amigos sobre los 72 migrantes asesinados. Mi tía Eréndira, por ejemplo, recordaba: “Pobrecitos, yo no sé por qué esa gente los mató así, fue horrible. Malditos pelados”. Además de la condolencia, la rememoración remitía al miedo por la crueldad; pero también situaba a los victimarios en un plano de maldad que trasciende la violencia. El miedo también salía a relucir como recuerdo del tránsito de los criminales deambulando por el pueblo, los ejidos o las brechas. Incluso, al recordar a las personas secuestradas que vivieron para contarla, o el miedo al guardar silencio ante preguntas que los hacían recordar en un proceso de olvido intencional.

El miedo también constituía una memoria emocional que se enraizaba más profundo entre aquellos amigos con familiares desaparecidos o secuestrados durante los años de violencia. Claramente, se inscribió en la economía política de la violencia en la región. Un amigo de la familia recordaba: “En aquel tiempo nos secuestraron a un cuñado, no sabíamos qué hacer…, duramos tiempo buscándolo, teníamos esperanza porque él no andaba en nada malo, era mecánico, pero se lo llevaron. Toda la familia nos paniqueamos y nos preguntamos: ¿por qué a él? Yo le decía a mi esposa: porque él sabía de motores, necesitaban gente que tuviera habilidades”.

La economía política de la violencia no sólo se basaba en la extorsión y el asesinato como medios de financiamiento entre criminales, sino también en la extracción violenta, el secuestro de aquellos que supieran operar medios de producción, con habilidades técnicas o saberes locales. El miedo ante esta situación, durante la época de violencia, era colectivo. Y hoy en día, forma parte de la memoria compartida por familiares y amigos: “A mi esposo se lo llevaron una vez, porque él operaba una excavadora”, compartió una amiga de mi tía. “Se lo llevaron para que abriera un hoyo, porque ellos no sabían. Afortunadamente lo regresaron porque les dieron el pitazo de que los soldados andaban cerca”.

El miedo como parte de una memoria emocional se complementaba con la ira. Se trata de una emoción que, a diferencia del miedo, no es olvidada ni silenciada, sino más bien enfatizada a través del recuerdo. La emoción de la ira se traducía en formas de resentimiento, incluso de odio, hacia sujetos criminales en particular: “Yo pienso: malditos viejos, por qué no se mataban entre ellos, por qué tenían que matar a gente inocente”, Eréndira me compartió en otro momento. No sólo se trata de la adjetivación de los criminales como “malditos” o de la gente como “inocente”, sino también de establecer un binarismo cultural entre el bien y el mal encarnado en unos y otros, pero, en especial, de recordar un episodio a través del resentimiento y el odio.

Las memorias emocionales, ya sea a través del registro del miedo o la ira, no sólo se construyeron entre los habitantes de San Fernando teniendo como objeto la violencia y como sujetos a los criminales, sino también al Estado, en especial las fuerzas militares. El miedo ante estas constituye un recuerdo de experiencias traumáticas vividas en espacios públicos y privados, en el marco de operativos. En cuanto a los primeros, un amigo de la familia recordaba: “Nos bajaron los soldados, tenían un retén, y como nosotros íbamos en una camioneta, nos dijeron que de seguro escondíamos algo. Nos dio miedo porque pensamos que nos iban a poner un cuatro, pero nada que ver”.

Respecto al miedo generado en espacios privados, Eréndira recordaba: “Aquí llegaron los soldados, se metieron al predio. Era la madrugada y yo escuché que golpeaban la puerta. Me levanté y dije: ¿quién es? “Nosotros, los soldados, somos los buenos señora”, me respondieron. Ya les abrí y me preguntan quién vive en su casa, ya le dije que nomás yo y mijo, y uno que me dice: ¿puedo entrar? Ya que entra y cuando sale dice: estamos para protegerla de los malos, no se asuste”. El miedo ante una experiencia como esta era evidente, pero, en particular, marcó la vivencia de innumerables familias.

Simultáneamente, el miedo también derivó en ira: “¿Qué hacían los soldados revisando gente en el ejido?”, me cuestionó un primo cuando hablábamos de la violencia en comunidades rurales. “¡Nada!, los cabrones se aprovechaban, nos ninguneaban, en lugar de ir a matar a los malos en las brechas, en los ranchos”. Miedo e ira formaron las dos caras emocionales de las memorias en torno a la violencia criminal vivida durante aquella época de peligro constante para las familias sanfernandenses.

Lecturas de un paisaje desolado

Las visitas a mi familia en San Fernando para hacer “antropología entre familia”, obviamente implicaron trasladarme desde otra ciudad por carretera y hacer algunos recorridos de campo en el poblado. Claro, tomando muchas precauciones personales y familiares. Aproveché esto para hacer lecturas del paisaje. Durante mis estudios de posgrado, fui estudiante de la prominente etnóloga y antropóloga Brigitte Boehm y no podía pasar por alto un método que ella usó e impulsó.

En un artículo, Boehm planteó que la lectura del paisaje consistía “en el análisis del artificio y que se continúa en el de la organización social y la manera cultural de los creadores, con el relativo a las nuevas condiciones que la geografía transformada impone a los grupos humanos” (Boehm, 2001, p. 68). Aquí el término “artificio” es la clave. No sólo entendido como procedimiento o medio para encubrir o simular algo, sino también como aquello que cambia la naturaleza del paisaje, que lo despoja de sus matices originales, pero sobre todo como cultura que se transforma temporalmente, que impacta el paisaje y que se articula con cambios sociales y culturales (Boehm, 2001, p. 60).

Hasta antes de la masacre de los 72 migrantes en 2010, San Fernando era el nombre de un municipio del norte de México que nadie conocía. Después cobró visibilidad en la geografía nacional y, en especial, del estado de Tamaulipas. Antes de, el paisaje en San Fernando era el de un municipio con grandes extensiones de tierra donde se cultiva sorgo, con una carretera de dos vías (la federal 101) que forzosamente cruzaba por la cabecera municipal y después por ejidos y rancherías a los costados, hasta llegar a una bifurcación hacia las ciudades fronterizas de Matamoros o Reynosa. Después de, el cultivo de sorgo continuó, pero la carretera se amplió y se hizo una desviación para evitar entrar a la cabecera municipal y así llegar más rápido a la frontera.

Sin embargo, la desviación de la carretera no fue el único artificio en el paisaje. Hubo otros que podrían diferenciarse entre: 1) artificios de vigilancia, 2) artificios de violencia y 3) artificios utópicos. Los primeros vinculados con la presencia del Estado, los segundos con la presencia de grupos delictivos y los terceros con la esperanza en un pueblo azolado con la violencia criminal. Parafraseando a Boehm, tales artificios hasta la fecha son huellas visuales, escrituras impresas en el espacio geográfico de San Fernando que, claramente, marcan un antes y un después de la masacre de los 72 migrantes. Empezaré describiendo los artificios de vigilancia en el paisaje de la región.

-

En 2011, después del hallazgo de las fosas clandestinas con alrededor de 193 cuerpos, el Gobierno Federal construyó, antes de la entrada a la cabecera municipal de San Fernando, una estación militar y migratoria que hasta la fecha sirve como punto de revisión de automovilistas y pasajeros en autobuses.

-

En 2012 se construyó un cuartel militar cerca de San Fernando, a orillas de la cabecera municipal, donde arribaron 653 soldados.

-

En 2012, al norte de la cabecera municipal, se reforzó un punto de revisión migratoria y de la Policía Federal, precisamente en la bifurcación carretera hacia las ciudades de Matamoros o Reynosa que conectan con los Estados Unidos.

Recuerdo que, durante el 2012, viajé de Ciudad Victoria a Matamoros para instalarme en un nuevo trabajo. La atmósfera de violencia era evidente: la revisión minuciosa que me hicieron los militares en la primera estación, el ir y venir de patrullas de la Policía Federal por la carretera, incluso el observar un vehículo incendiado, fue parte de mi experiencia y del paisaje observado durante aquel momento, además del miedo inherente ante la posibilidad de ser “levantado” o secuestrado, como sucedió con algunos conocidos.

En 2019, cuando regresé a San Fernando para visitar a mis familiares, los artificios descritos seguían en el paisaje, pero se habían añadido otros también relacionados con la vigilancia, la presencia del Estado y el asesinato de migrantes en la frontera: casetas de la Policía Estatal, situadas en diferentes puntos de la carretera (Lera Mejía, 2021) y patrullas de la misma corporación haciendo recorridos. A priori había una sensación de seguridad para los transeúntes como yo, hasta que se supo que una unidad de élite de la Policía Estatal estuvo involucrada en el asesinato de 19 personas migrantes en enero de 2021, en Santa Anita, Camargo (Peña, 2021); a tan sólo 204 km de San Fernando.

Ahora describiré los artificios de violencia. Como dije antes, los denominé así porque se vinculan con la presencia de grupos delictivos, pero más bien se trata de marcas que ha dejado la violencia criminal en San Fernando: marcas en tanto vestigios que quedan en un espacio “luego de ser testigo de la atrocidad de una masacre” o un espacio “de resistencia frente a los discursos (oficiales) que apelan a la impunidad y al olvido”, retomando las palabras de Ovalle y Díaz Tovar (2018, p. 9). Estos son los artificios o marcas de violencia identificados:

-

En 2010, dos meses después de la masacre de los 72 migrantes, fue construido un altar virtual. Se trató de un proyecto diseñado por periodistas y escritores con el propósito de rememorar a las víctimas de la matanza, evitar que la tragedia se olvidara y recordar a otros migrantes indocumentados que fallecen y pasan al anonimato (Nájar, 2010).

-

En 2014, el Ayuntamiento construyó en la plaza principal una “cápsula del tiempo”, con fotografías y documento de la época, para abrirse en el año 2045. Para algunos habitantes de San Fernando, esta cápsula contiene algunas memorias de la violencia.

-

En 2017, el Instituto de Atención a Víctimas del Delito, colocó una placa conmemorativa in memoriam de Miriam Rodríguez: fundadora de colectivo de familiares de desaparecidos, asesinada el 10 de mayo del mismo año.

-

En 2018, religiosos y ciudadanos construyeron un altar físico en la bodega del rancho donde quedaron apilados los cuerpos de los 72 migrantes asesinados: una cruz, con 72 pequeños crucifijos (De Alba, 2019).

Nullusannus, los cenotafios. Se trata de monumentos funerarios, donde la cruz es el símbolo predominante, en honor de una persona o grupo de personas para los que sea desea guardar un recuerdo especial. En San Fernando, los cenotafios son visibles, aunque éstos pueden categorizarse en panteones tradicionales y panteones alternos. Los situé como artificios o marcas de violencia por lo siguiente:

-

Los panteones tradicionales: algunos residentes rumoraban que en éstos no sólo estaban las tumbas de los muertos por la violencia, sino también fosas comunes, legales o clandestinas, donde quedaron aquellos que desaparecieron, los restos de migrantes y otras personas asesinadas.

-

Los panteones alternos: tramos carreteros, brechas y algunas parcelas rurales que resaltan discretamente con cruces de los asesinados en lugares específicos, o de los desaparecidos y encontrados en fosas clandestinas.

Finalmente, describiré el único artificio utópico que identifiqué. Como antes dije, tales artificios remiten a la esperanza en un pueblo azotado por la violencia criminal. El artificio material de este tipo lo observé cuando regresé a San Fernando a mediados de 2019: Un letrero de bienvenida, colocado en la entrada norte de la cabecera municipal, por la Administración Municipal 2016-2018, el cual rezaba: “San Fernando. Tierra Generosa. CON FE Y ESPERANZA”. A priori parecía una broma negra, un artificio institucional construido con el propósito de “tapar” la inseguridad en el municipio, pero de fondo resaltaba una utopía de la gente: deslindarse del estigma de la violencia y exaltar el deseo de una vida segura, incluso de atraer turismo.

Paradójicamente, a mediados del 2020 este letrero fue tapado con una manta que hacía pública la desaparición y búsqueda de un menor de edad, quien tres meses después fue encontrado muerto en una fosa clandestina (García, 2020). El acto puso de relieve que la violencia criminal aún permanecía en San Fernando, en especial al ser capturado uno de los presuntos autores materiales del secuestro, quien resultó estar involucrado en un grupo delictivo que operaba en la región.

El artificio material descrito sin duda cambió el paisaje social y cultural en San Fernando. Al menos en un arco temporal corto, dicho artificio se transformó e hizo visible una paradoja: la violencia criminal supuestamente dejada en el pasado, y la fe y la esperanza postulada en el presente. Parece una lectura abstracta del paisaje, pero al menos entre algunas personas era una huella o escritura impresa que ponía en jaque una utopía: en el mercado municipal, cuando yo preguntaba a algunos comerciantes si vendían playeras o gorras con el nombre del poblado, me respondían: “Nadie vende eso porque nadie quiere llegar a San Fernando”.

Los souvenirs, en tantos objetos que rememoran la visita de algún lugar, son inexistentes debido a los artificios o marcas de violencia en San Fernando. No obstante, al menos para algunos de mis familiares, este vacío cultural bien podría convertirse en un artificio para contrarrestar el estigma de la violencia: cuando le comenté a una de mis primas mi extrañeza por no encontrar souvenirs, expresó: “Deberíamos hacer playeras que digan: Yo pasé por San Fernando, y venderlas en la carretera, para atraer turismo”.

El paisaje en San Fernando, a diferencia de otros contextos, se ha transformado de forma vertiginosa. Como método, la lectura del mismo permite identificar algunos de los artificios -de vigilancia, de violencia y utópicos- que contribuyeron a ello, pero no hay que dejar pasar que la transformación del paisaje derivó de un hecho de violencia criminal, ha dejado huellas materiales, pero también huellas impresas en los recuerdos y en la vida cotidiana de las personas que, a pesar de las atrocidades contra migrantes, vecinos o familiares, aún viven ahí para contarlo.

Etnografía digital de la violencia

Nordstrom y Robben (1996, p. 5) afirmaron que “Investigar y escribir sobre la violencia nunca será un esfuerzo sencillo”. Su observación no era para menos, en especial cuando uno quiere indagar este tema en lugares como San Fernando. En el transcurso del breve trabajo de campo que llevé a cabo, me pregunté qué otras metodologías podrían implementarse, además de la antropología entre familia y la lectura del paisaje. El cuestionamiento surgió debido a mi interés en conocer la voz de las víctimas y los victimarios de la violencia, algo que, hasta cierto punto, era difícil.

En 2014 el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y al Instituto Nacional de Migración (INM) en México, desclasificar algunos documentos sobre la masacre de migrantes en San Fernando (Expansión, 2014). Algunos se hicieron públicos, pero eran oficios y relatorías breves que no profundizaban en el tema argumentando secrecía por seguridad. Estuve tentado a hacer una solicitud directa a la PGR o al INM, pero desistí porque eso me pondría en riesgo a mí y a mi familia. Además, si al IFAI no le hicieron caso, a mí menos.

Fue entonces que decidí explorar en el ciberespacio. Mi intención no fue centrar la mirada en comunidades virtuales que de alguna forma tuvieran qué ver con los acontecimientos de violencia criminal en San Fernando o que debatieran sobre los mismos, es decir, no quería hacer propiamente etnografía virtual (Hine, 2004). Más bien, mi propósito era recurrir al ciberespacio como fuente de información focalizada para complementar mi trabajo de campo, en otras palabras, quería hacer etnografía digital de una manera simple, nada complejo.

Sugerencias como las de Kozinets (2015, p. 1) me dieron algunas pistas acerca de cómo recopilar y analizar la información en el ciberespacio. Para este autor, indagar en el ciberespacio consiste en echar mano de “métodos de las ciencias sociales para presentar un nuevo enfoque para realizar una investigación etnográfica completa y ética”. Además, enfatiza que lo que interesa es analizar palabras, imágenes, incluso sonidos que son producidos en el mundo virtual, con la finalidad de “obtener una comprensión cultural de la experiencia humana a partir de la interacción social y contenido en línea, y representarlos como una forma de investigación” (2015, p. 5).

Con esta base aparentemente simple empecé la exploración. Aquí me limitaré a mostrar un par de hallazgos, los cuales me fueron útiles para vincularlos con las memorias de la violencia narradas por mi familia o amigos, incluso con los artificios de vigilancia y de violencia. Lo primero que encontré fue lo que denominé la cibernarrativa del único sobreviviente de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando: un fragmento del testimonio de Luis Freddy LalaPomavilla, el ecuatoriano que logró escapar y dar aviso de la masacre a la Armada de México. En un video, él declaró:

Vine viajando desde Ecuador a Honduras. De Honduras me fui a Guatemala. Todo estaba bien. En Guatemala estuve como unos quince días. Estaba bien. De ahí me fui hasta Santa Elena. De ahí me crucé en una lancha para México. Era una noche del sábado como a las diez de la noche. Nos rodearon tres carros. Salieron como ocho personas bien armadas. Ahí nos rodearon todo. Nos bajaron del carro y nos metieron a otro carro. Viajaban en dos carros. Nos llevaron a una casa. Ahí nos amarraron de cuatro en cuatro. Las manos para atrás. Ahí nos tuvieron una noche. Después nos botaron boca abajo. Y después como [que] escuché un ruido que disparaban. Yo pensé que disparaban por ahí al lado, pero no. Escuché que dispararon a mis amigos. Y luego llegó disparando a mí. Disparó a mí y mató a todos [los] otros. Acabaron de disparar y se fueron. Mataron a todos. Cuando se fueron esperé dos minutos. Me levanté, salí de la casa. Caminé toda la noche. Ya llegué a esa lámpara que estaba muy lejos. Pedí ayuda. Salieron dos hombres, pero no me quisieron ayudar. Salí para afuera y vi una lámpara que estaba muy lejos. Al ver la lámpara… vi esa lámpara, corrí como diez kilómetros. Caminé, caminé con dolor, pidiendo auxilio. Nadie me quiso ayudar. Al caminar, caminar, ya se hizo de día. Se hizo de día, caminé más. Como a las siete de la mañana, vi a los marinos que estaban ahí, los migra. Llegué donde ellos. A ellos les pedí ayuda. […] Viajaban conmigo setenta y seis, sí [y] mataron a todos. Les digo a los ecuatorianos que ya no viajen más, porque los Zetas están matando a mucha gente

El testimonio de Luis Freddy, rendido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y difundido por algunos medios de comunicación, sin duda ilustra cómo fue su travesía migratoria, pero en especial cómo fueron masacrados los cuerpos de los migrantes: despojados de su libertad de tránsito, amarrados de las manos, boca abajo, asesinados a balazos. También ilustra cómo logró escapar, realizando una travesía de sobrevivencia durante la cual no recibió ayuda, caminó por varias horas con su cuerpo herido y cansado, hasta que encontró a los marinos o elementos de la Armada de México.

Hasta aquí había logrado conocer la voz de una víctima. Al poco tiempo encontré la de un victimario: el de Edgar Huerta, apodado “El Wache”, quien era el lugarteniente de Los Zetas en San Fernando y fue acusado de ser uno de los autores intelectuales de la violencia. Específicamente se trató de un video donde Edgar hacía una declaración, ante al entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR. A lo largo de un interrogatorio, él respondió:

Interrogador: ¿Y qué hacías en Tamaulipas todo ese tiempo?

Edgar: Estaba encargado de San Fernando.

Interrogador: Cuéntame de San Fernando. ¿Qué hacías, desde cuándo? Dime todo de San Fernando.

Pues de San Fernando lo de los autobuses, verdad. Que fueron órdenes de allá arriba, de Lazcano, verdad. Que, porque esa gente iba para la contra, para los del [cártel del] Golfo. Y pues de arriba nos decían que esos los teníamos qué bajar y investigarlos.

Interrogador: Cuéntame todo eso. ¿Cómo ubicaban los autobuses? Todo lo que hicieron. Cuéntame.

Edgar: Lo que pasa es que todos los autobuses… todos los días llegaba un autobús y todos los días bajaban a la gente y la investigaban. Si no tenían qué ver los soltaban, pero los que sí, los mataban.

Interrogador: ¿Y cómo saber si tenían que ver algo o no con…?

Edgar: Pues del lugar donde venían, el teléfono, mensajes, todo eso.

Interrogador: Des estos dos autobuses, ¿qué pasó con la gente?

Edgar: ¿Con la gente de los autobuses? Ah, a esas las mataron. Fueron como seis autobuses, más o menos.

Interrogador: ¿Cuál fue la orden?

Edgar: Que los investigáramos y si tenían algo que ver, que los matáramos. Yo era el encargado de ahí de la plaza, pero “la ardilla” era el superior, era el que daba las órdenes.

Interrogador: ¿Tú le ordenabas “al kilo”?

Edgar: Ajá [asiente]

Interrogador: ¿Y cuáles era tus órdenes?, ¿tú qué controlabas?, ¿qué mandabas a hacer?

Edgar: Ah, yo ahí controlaba lo que era San Fernando, para que no entrara la contra. Y cuando “la ardilla” salía a Valle Hermoso, para Matamoros o Reynosa, yo le checaba la guardia. Yo ahí de San Fernando, no me movía.

Interrogador: Dices que todos los autobuses que llegaban a San Fernando, tú eras el encargado de revisarlos.

Edgar: No, “el kilo”.

Interrogador: “El kilo”, pero tú lo ordenabas.

Edgar: Ajá [asiente], por órdenes de “la ardilla” […]

Interrogador: ¿Y qué pasaba con los migrantes?

Edgar: Con los migrantes… esos también iban para la contra. Iban para “el metro 3” de Reynosa.

Interrogador: ¿Y qué hacían con ellos?

Edgar: También los mataban (La Jornada Online, 2011).

El testimonio de Edgar Huerta, que en sí es el fragmento de un interrogatorio oficial, hecho público por razones desconocidas, me permitió conocer otra cibernarrativa sobre la violencia criminal en San Fernando. Su perspectiva como victimario es sumamente importante pues, como afirmé en otro espacio, “una antropología de las masacres, entonces, primero debe preguntarse por qué algunas personas las cometen en tiempos y contextos culturales específicos” (Hernández Hernández, 2020, p. 4).

Para cerrar: recurrir a la etnografía digital como metodología alterna, me fue útil para explorar en el ciberespacio información complementaria a mi trabajo de campo. Sin duda se trata de información pública, pero también de una fuente sensible, conformada por fragmentos de testimonios, voces de víctimas y de victimarios, con significados múltiples, sobre dos acontecimientos de violencia criminal en San Fernando -la masacre de los 72 migrantes en 2010 y el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas en 2011- que transformaron el paisaje en un arco temporal corto.

Conclusiones

Sin duda, las ciencias sociales proponen un abanico de metodologías para hacer investigación social. Su viabilidad depende, por supuesto, de las disciplinas o los marcos conceptuales que apropiamos. En el caso de la antropología, es incuestionable que la etnografía es tanto un enfoque teórico como un método de investigación que se hace posible con el trabajo de campo, la interacción cara a cara por un tiempo determinado y la interpretación de significados y procesos socioculturales.

No obstante, como se afirmó al inicio, la antropología conlleva a un desafío personal y epistemológico al realizarse en contextos de violencia y poner en riesgo no sólo la seguridad de los nativos, sino también de las y los etnógrafos (Nordstrom y Robben, 1996; Acuña Delgado, 2015; Martínez D’aubuisson, 2015; Romero Plana y Martínez Santamaría, 2021). Por supuesto, no se trata de un desafío nuevo, pero sí demanda pensar en alternativas metodológicas para explorar fenómenos o temas peligrosos, o al menos, que minimicen el riesgo al realizar trabajo de campo.

Recientemente se han propuesto alternativas novedosas, como el análisis de redes o el periodismo ciudadano colaborativo como “herramientas [que] facilita[n] la investigación de campo en contextos de violencia extrema” (Correa Cabrera, 2021, p. 69). No dudo de su valor heurístico, pero me parece que se trata de una vertiente de la netnografía (Kozinets, 2015) que, a final de cuenta, también requiere de un proceso de “curaduría” de la información extraída de sitios web (2021, p. 75); como el trabajo etnográfico necesita de la saturación o de la triangulación para su validez.

A lo largo de este trabajo he mostrado algunas alternativas metodológicas que a mí me funcionaron, como la antropología entre familia, la lectura del paisaje y la etnografía digital. No se trata de metodologías nuevas en sí, pero al menos para el objeto de estudio que a mí me interesaba (las memorias de la violencia criminal) explorar en un contexto de violencia latente (San Fernando, Tamaulipas), fueron de gran utilidad, dentro de sus posibilidades y limitaciones. Después de todo, las ciencias sociales en general y la antropología en particular, a la fecha no cuentan con apéndices sobre cómo utilizar las metodologías en tiempos o contextos de violencia.

Este tipo de metodologías, como se observa, tienen relevancia académica, pero también en materia de inteligencia para la seguridad nacional. Al menos en México, es importante para alertar sobre riesgos y amenazas, para identificar tendencias o impactos, o bien para aportar información estratégica para el diseño de políticas públicas (Ley de Seguridad Nacional, 2005). Se trata, a final de cuentas, de metodologías para la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información útil para explorar un fenómeno de riesgo para la ciudadanía o los etnógrafos, pero también para un pueblo, ciudad o región fronteriza.

Más allá de esto, me parece que las alternativas metodológicas que yo utilicé invitan a incursionar en un debate más amplio sobre las formas como hacemos investigación sobre este tema/fenómeno. Específicamente, cómo conceptualizamos y abordamos la violencia, por un lado, y cómo producimos etnografías sobre esta, por otro. Se trata de debates que autores como Maldonado Aranda (2014) y autoras como Rosemberg (2019), Corbelle, Cozzi y Querales Mendoza (2021) han puesto de relieve para quienes abordamos este objeto de estudio e intentamos explorarlo y entenderlo.

En el primer caso, se trata de analizar la violencia sin caer en “una pornografía” de la misma (Bourgois, 2007, p. 17), es decir, sin hacer énfasis en los “detalles de derramamiento de sangre, agresiones y heridas” sin considerar las causas estructurales o sistémicas de la violencia en sí. El reto, entonces, es apropiar una noción relacional de la violencia a pesar de lo complicado, pues como Scheper-Hughes y Bourgois (2003, p. 1) afirmaron, “La violencia es un concepto escurridizo: no lineal, productivo, destructivo y reproductivo”, por lo que más bien propusieron pensar en “cadenas, espirales y espejos de violencia o, como preferimos, un continuo de violencia”.

En el segundo caso, hay que pensar seriamente cómo producimos las etnografías sobre la violencia, pues como señaló Maldonado Aranda (2014), éstas se ven perjudicadas en términos de cómo construimos, representamos o narramos la violencia, o bien, las estrategias antropológicas que seguimos para analizarla. Para el autor, es necesario “plantear el tema de la violencia como acontecimiento histórico límite, producto de unas relaciones de poder locales y globales” (2014, p. 66), es decir, producir etnografías que hagan cuestionamientos históricos, estructurales, sobre el conflicto.

Al menos desde San Fernando, la lección es que explorar la violencia criminal es complicado tanto teórica como metodológicamente. El desafío antropológico entonces no se limita a pensar los riesgos personales o ajenos de hacer trabajo de campo; tampoco en metodologías alternas, sino más bien en cómo éstas permiten producir teorizaciones y discursos etnográficos en torno a la violencia criminal desde lo local, sin caer en reduccionismos históricos y sociales, o en miradas estigmatizadoras o románticas que limitan la comprensión del sufrimiento, de las desigualdades y de las dinámicas de la inseguridad o la violencia en la frontera (Corbelle et al., 2021, p. 11).

Referencias Bibliográficas

-

Acuña Delgado, Á. (2015). Una experiencia de riesgo. Efecto colateral del trabajo de campo etnológico en tiempos modernos. Revista de Antropología Experimental, 15, 1-9. doi: https://doi.org/10.17561/rae.v0i15.2292

» https://doi.org/10.17561/rae.v0i15.2292 - Aguayo, S. (2016). En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011). El Colegio de México.

-

Aranda, J. (26 de agosto de 2010). Zetas ejecutaron por la espalda a 72 migrantes; no pudieron pagar rescate. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2010/08/26/ politica/002n1pol

» https://www.jornada.com.mx/2010/08/26/ politica/002n1pol -

Boehm, B. (2001). El lago de Chapala: su ribera norte. Un ensayo de lectura del paisaje cultural. Relaciones, 22 (85), 52-83. https://www.redalyc.org/pdf/137/13708503.pdf

» https://www.redalyc.org/pdf/137/13708503.pdf - Bourgois, P. (2007). Más allá de una pornografía de la violencia. Lecciones desde El Salvador (pp. 11-34). En F. J. Ferrándiz Martín y C. Feixa (Eds.), Jóvenes sin tregua: culturas y políticas de la violencia. Anthropos.

-

Corbelle, F., Cozzi, E., & Querales Mendoza, M. (2021). Cuestiones, dilemas y desafíos metodológicos en investigaciones sobre seguridad pública, violencia(s) y activismos. Runa, 42(1), 7-20. https://doi.org/10.34096/runa.v42i1.9908

» https://doi.org/10.34096/runa.v42i1.9908 - Correa Cabrera, G. (2021). Metodologías de investigación, crimen organizado y análisis de redes sociales: un estudio de caso en la frontera. Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social, 21, 69-81.

- Cruz, J. M. (2010). Estado y violencia criminal en América Latina. Reflexiones a partir del golpe en Honduras. Nuevas Sociedad, 226, 67-84.

-

De Alba, J. I. (23 de agosto de 2019). San Fernando: 72 cruces en el abandono. Pie de Página. https://piedepagina.mx/san-fernando-72-cruces-en-el-abandono/

» https://piedepagina.mx/san-fernando-72-cruces-en-el-abandono/ - Durin, S. (2018). Huir presos del terror: Masacres y desplazamiento forzado en los pueblos del noreste de México. En E. Sandoval Hernández (Coord.), Violentar la vida en el norte de México. Estado, tráficos y migraciones en la frontera con Texas (pp. 221-255). CIESAS-Plaza y Valdés.

-

El Heraldo de México. (12 de marzo de 2019). San Fernando, el “agujero negro” de migrantes en Tamaulipas. El Heraldo de Mexico. https://heraldodemexico .com.mx/estados/san-fernando-el-agujero-negro-de-migrantes-en-tamaulipas/

» https://heraldodemexico .com.mx/estados/san-fernando-el-agujero-negro-de-migrantes-en-tamaulipas/ -

El Sol de México. (10 de marzo de 2019). Secuestran a 19 pasajeros de un autobús en la San Fernando-Reynosa. El Sol de México. https://www.elsoldemexico.com.mx/ republica/sociedad/secuestran-a-19-pasajeros-de-un-autobus-en-la-san-fernando-reynosa-3169197.html

» https://www.elsoldemexico.com.mx/ republica/sociedad/secuestran-a-19-pasajeros-de-un-autobus-en-la-san-fernando-reynosa-3169197.html -

Espino, M. (7 de mayo de 2021). Demandan creación de comisión investigadora sobre fosas clandestinas en San Fernando. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/ nacion/fosas-clandestinas-demandan-creacion-de-comision-investigadora-por-san-fernando

» https://www.eluniversal.com.mx/ nacion/fosas-clandestinas-demandan-creacion-de-comision-investigadora-por-san-fernando -

Expansión. (22 de agosto de 2014). El IFAI desclasifica documentos sobre la masacre de San Fernando. Expansión. Recuperado de https://politica.expansion.mx/adnpolitico/ 2014/08/22/el-ifai-desclasifica-documentos-sobre-la-masacre-de-san-fernando

» https://politica.expansion.mx/adnpolitico/ 2014/08/22/el-ifai-desclasifica-documentos-sobre-la-masacre-de-san-fernando - Flores Pérez, C. A. (2018). La gestación de un poder predatorio: tráficos ilícitos, trata de personas y actores públicos. Algunos antecedentes poco explorados de fortunas personales en el noreste de México. En C. Flores Pérez (Coord.), La crisis de seguridad y violencia en México (pp. 192-219). CIESAS.

-

García, A. (16 de octubre de 2020). Hallan muerto a Luciano, menor secuestrado hace tres meses en Tamaulipas. La Silla Rota. https://lasillarota.com/estados/2020/10/16/ hallan-muerto-luciano-menor-secuestrado-hace-meses-en-tamaulipas-250639.html

» https://lasillarota.com/estados/2020/10/16/ hallan-muerto-luciano-menor-secuestrado-hace-meses-en-tamaulipas-250639.html -

Garduño, J. (22 de abril de 2017). Entérate. Los Zetas y el Golfo, de la unión a la fractura. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/04/ 22/enterate-los-zetas-y-el-golfo-de-la-union-la-fractura

» https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/04/ 22/enterate-los-zetas-y-el-golfo-de-la-union-la-fractura - Guerra, S. I. (2011). From Vaqueros to Mafiosos: A Community History of Drug Trafficking in Rural South Texas. (Tesis de doctorado The University of Texas at Austin).

-

Hernández Castillo, R. A. (29 de agosto de 2017). México en tiempos de violencia e impunidad: la antropología jurídica y la antropología forense en apoyo a los derechos humanos. Portal. Web Magazine. https://sites.utexas.edu/llilas-benson-magazine/ 2017/08/29/mexico-en-tiempos-de-violencia-e-impunidad-la-antropologia-juridica-y-la-antropologia-forense-en-apoyo-a-los-derechos-humanos/

» https://sites.utexas.edu/llilas-benson-magazine/ 2017/08/29/mexico-en-tiempos-de-violencia-e-impunidad-la-antropologia-juridica-y-la-antropologia-forense-en-apoyo-a-los-derechos-humanos/ - Hernández Hernández, O. M. (2021). Memorias sensoriales de la violencia en San Fernando. Espacio Abierto; 30(4), 107-128.

-

Hernández Hernández, O. M. (24 de agosto de 2020). Antropología de las masacres en San Fernando, Tamaulipas. Nexos. https://seguridad.nexos.com.mx/antropologia-de-las-masacres-en-san-fernando-tamaulipas/

» https://seguridad.nexos.com.mx/antropologia-de-las-masacres-en-san-fernando-tamaulipas/ - Hine, C. (2004). Etnografía virtual. Editorial UOC.

-

Juárez, C. M. (12 de mayo de 2017). Asesinan a madre de joven desaparecida y activista de San Fernando, Tamaulipas. Animal Político. https://www.animalpolitico.com/ 2017/05/integrante-grupo-desaparecidos-asesinada-san-fernando/

» https://www.animalpolitico.com/ 2017/05/integrante-grupo-desaparecidos-asesinada-san-fernando/ - Kozinets, R. V. (2015). Netnography. Doing ethnographic research online. SAGE Publications.

-

La Jornada Online. (22 de junio de 2011). Declara “El Wache” sobre el caso San Fernando. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=UycQ0P9jCts&t=244s

» https://www.youtube.com/watch?v=UycQ0P9jCts&t=244s -

Lera Mejía, J. (21 de noviembre de 2021). Tamaulipas haciendo región: Casetas de seguridad. Hoy Tamaulipas. https://www.hoytamaulipas.net/notas/477066/ Tamaulipas-haciendo-region-Casetas-de-seguridad.html

» https://www.hoytamaulipas.net/notas/477066/ Tamaulipas-haciendo-region-Casetas-de-seguridad.html - Ley de Seguridad Nacional. (2005). México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Diario Oficial de la Federación (Última reforma DOF 20-05-2021).

- Maldonado Aranda, S. (2014). Despejando caminos inseguros. Itinerarios de una investigación sobre la violencia en México. Alteridades, 24(47), 63-76.

-

Martínez Ahrens, J. (25 de septiembre de 2014). Los narcos secuestran a pasajeros de autobuses para convertirlos en sicarios. El País. https://elpais.com/ internacional/2014/09/25/actualidad/1411610515_137819.html

» https://elpais.com/ internacional/2014/09/25/actualidad/1411610515_137819.html - Martínez D’aubuisson, J. J. (2015). Ver, oír y callar. Un año con la Mara Salvatrucha 13. Pepitas de Calabaza.

-

Nájar, A. (27 de octubre de 2010). Altar virtual recuerda a migrantes masacrados. BBC News. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/10/101027_mexico_altar_virtual_ tamaulipas_mr

» https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/10/101027_mexico_altar_virtual_ tamaulipas_mr - Nordstrom, C., & Robben, A. C. G. M. (Eds.). (1996). Fieldwork under fire. Contemporary studies of violence and culture. University of California Press.

-

Ojo Crítico Honduras. (2 de septiembre de 2010). Testimonio de Freddy Lala Pomavilla, masacre migrantes Tamaulipas. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v= 2Cb5RWo_TnY

» https://www.youtube.com/watch?v= 2Cb5RWo_TnY - Ovalle, P., & Díaz Tovar, A. (2018). Memoria prematura. Una década de guerra en México y la conmemoración de sus víctimas. Universidad Autónoma de Baja California.

-

Peña, A. (8 de febrero de 2021). El grupo detrás de la masacre de Camargo. Nexos. https://seguridad.nexos.com.mx/el-grupo-detras-de-la-masacre-de-camargo/

» https://seguridad.nexos.com.mx/el-grupo-detras-de-la-masacre-de-camargo/ - Pereyra, G. (2012). México: violencia criminal y “guerra contra el narcotráfico”. Revista Mexicana de Sociología, 74 (3), 429-460.

-

Romero Plana, V., & Martínez Santamaría, L. (2021). Violencia sexual en el trabajo de campo: autoetnografía a dos voces. Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género, Vol. 7, 1-34. https://doi.org/10.24201/reg.v7i1.717

» https://doi.org/10.24201/reg.v7i1.717 - Rosemberg, F. (2019). La etnografía en tiempos de violencia. Cuicuilco. Revista de Ciencias Antropológicas, 26(76), 153-174.

- Rosen, J. D., & Zepeda Martínez, R. (2015). La Guerra contra el narcotráfico en México: una guerra perdida. Reflexiones, 94(1), 153-168.

- Scheper-Hughes, N., & Bourgois, P. (2003). Introduction. Making sense of violence. En N. Scheper-Hughes y P. Bourgois (Eds.). Violence in war and peace: An anthology. (pp. 1-31). Blackwell Publishing.

-

Torres, A. (13 de abril de 2011). Choferes eluden la “vía de la muerte. El Universal. https://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/184735.html

» https://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/184735.html -

Varela Huerta, A. (2017). La masacre de migrantes en San Fernando y Cadereyta: dos ejemplos de gubernamentalidad necropolítica. Íconos, Revista de Ciencias Sociales. 58, 0-0. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17141/iconos.58.2017.2486

» https://doi.org/10.17141/iconos.58.2017.2486

Fechas de Publicación

-

Publicación en esta colección

31 Oct 2023 -

Fecha del número

Jan-Dec 2023

Histórico

-

Recibido

06 Jun 2023 -

Revisado

23 Set 2023 -

Acepto

31 Oct 2023

Metodologías para el estudio de la violencia criminal en la frontera noreste de México

Metodologías para el estudio de la violencia criminal en la frontera noreste de México

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI.